当雷军在台上官宣小米手机SoC玄戒的诞生,小米赌上的不仅是过去5年1050亿的研发资金,更是中国科技企业走到了“不造芯,毋宁死”历史隘口——在全球化碎裂的今天,我们清醒地看到,没有自主芯片的手机巨头,不过是给高通和三星“打工”的组装车间。

芯片是手机产业的皇冠明珠,但摘冠者往往先被荆棘刺得鲜血淋漓。过去的几年,我们眼睁睁看到华为麒麟芯片被锁进“实体清单”的保险柜,看到OPPO哲库芯片团队在黎明前突然解散......

但翻开全球芯片产业史就会发现,强如英特尔、三星这样的巨头都曾在自研芯片路上折戟沉沙,小米造芯的真实突围多不容易。

千亿学费,小米的芯片长征比想象中更悲壮

当雷军将发布会定在象征着万物生长的5月,他赌上的不仅是小米的未来,更是中国科技产业"向芯而生"的集体意志。没有核心技术的企业就像沙滩上的城堡,潮水退去时才知道谁在裸泳。

小米这颗芯片采用第二代3nm工艺,面积为109平方毫米的电路板上有190亿晶体管,是一颗十核四丛集CPU,实验室综合跑分达到了超300万分,搭载它的小米15S Pro单核跑分比苹果最新的处理器稍微落后一点,多核跑分超越苹果,功耗也是第一梯队的实力。

但是小米造芯的最大意义,不在于技术参数多漂亮,而在于彻底粉碎"安卓组装厂"的刻板印象。

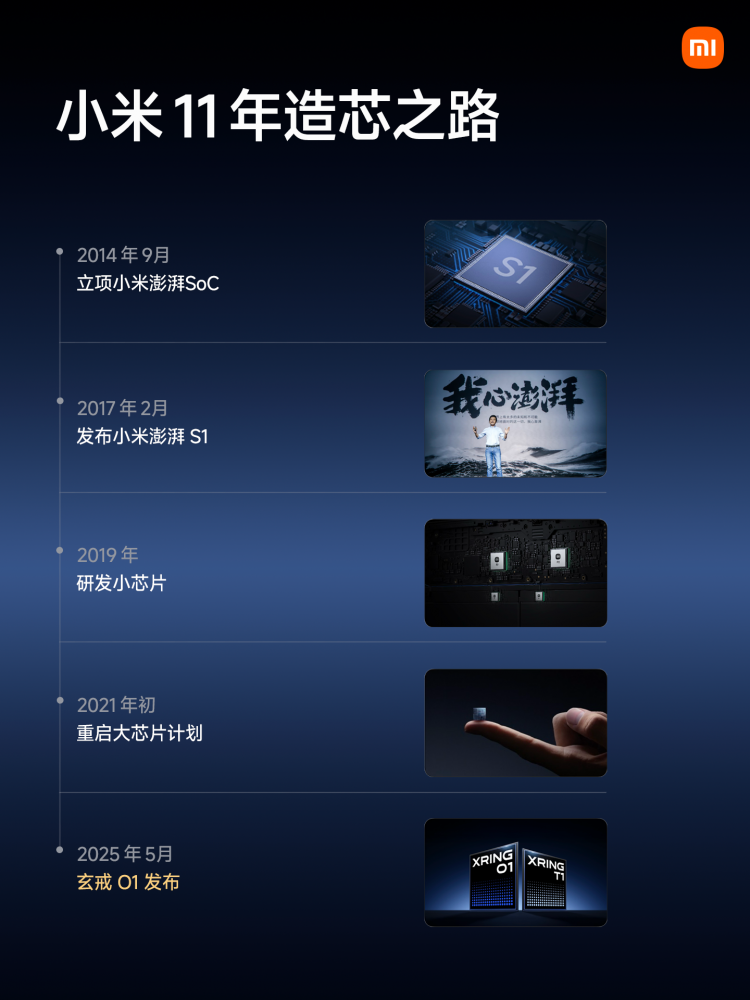

从澎湃S1的发布,到小芯片澎湃C1的试水,再到2021年重启大芯片计划,到2025年手机SoC玄戒O1的官宣,小米用十年时间证明:芯片研发从来不是线性进步的游戏。

从MIUI到HyperOS,从贴牌相机到徕卡联名,再到自研芯片,小米完成了从"整合者"到"定义者"的惊险一跃。

所有轻而易举的突围叙事,都是对科技长征最大的亵渎。

雷军前几天在微博说“十年饮冰,难凉热血!”。2017年澎湃S1发布时,雷军说"做芯片九死一生",但没人告诉他后面要经历"九死九生"。松果电子团队缩编,期间经历过台积电临时砍单、ARM架构授权危机、甚至S2芯片多次流片失败产线停摆......2021年重启大芯片研发,2023年神秘注资来自"大基金二期",小米、金山软件等拟成立集成电路相关领域股权投资基金规模100亿元,这场持续几千天的黑暗马拉松才看见曙光。

今天雷军在台上说,后来者一开始肯定不完美,总会被嘲笑,被质疑,但后来者总有机会。 那些杀不死你的,终将使你更强大——小米用十年时间书写的,正是一部中国科技企业的《老人与海》。

为什么小米必须迎难而上?

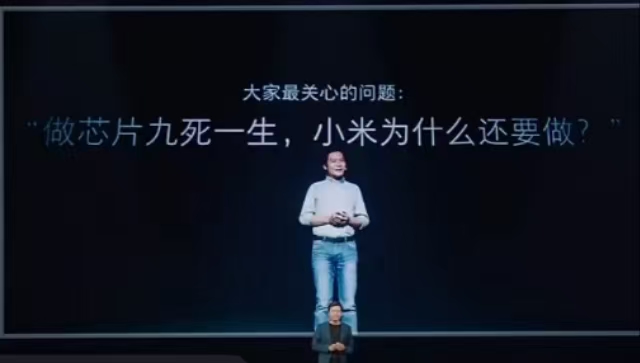

雷军说大家最关心的是,芯片九死一生,小米为什么还要做?当友商还在炫耀跑分时,雷军早已看透——未来高端市场的入场券只写给掌握三大件(芯片、系统、生态)的玩家。

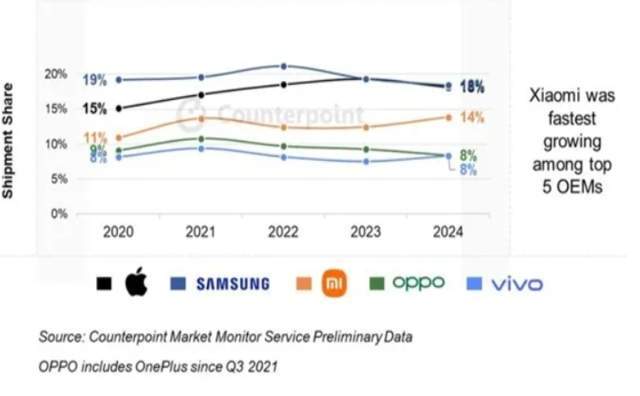

2025年Q1全球智能手机市场监测报告显示,小米手机单台均价同比下滑12%,跌至155美元(约合人民币1120元),创下自2021年以来的新低。

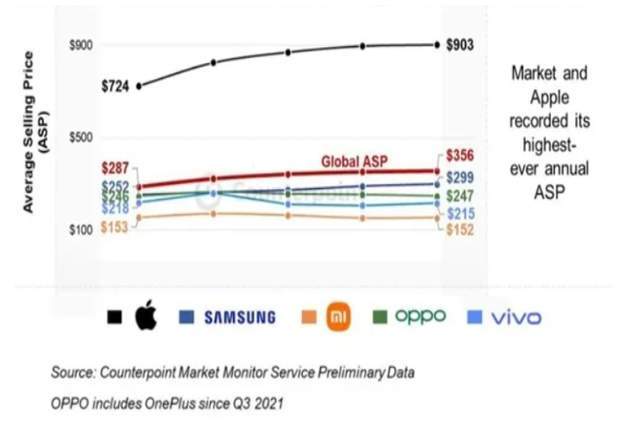

2024年iPhone以18%的销量份额,竟独揽了46%的市场收入份额。iPhone的平均售价高达903美元,与之对应的是全球智能手机的平均售价仅为356美元,几乎是平均售价的两倍半。

而苹果能这么硬气,就是因为它手中捏着的王牌——A系列仿生芯片,再结合深度捆绑的iOS操作系统,这套硬件+软件的超级闭环让苹果“科技以换壳为本”都可以有恃无恐躺着赚钱,iPhone依然能保有30%-60%的利润率。

而一部小米手机的利润率大家还记得吗?2018年雷军公开承诺,小米硬件综合净利润率永远不会超过5%!更残酷的对比在于,整个中国国产手机,硬件利润也仅在5%-10%。

这高达数十倍的差距,中间的鸿沟就是芯片!

数据显示,小米手机硬件成本中,芯片采购占比高达62%,其中高通、联发科等海外供应商占据85%份额(2022年财报)。这意味着每卖出一部4999元的小米旗舰机,超3000元利润流向海外芯片巨头。

芯片不仅是商业利润的争夺,更是科技主权的博弈。可以说,没有芯,终身为奴。

从2017年澎湃S1的昙花一现,到2021年重启造芯计划,小米中间的摇摆和彷徨恰是中国科技产业的缩影。

华为被“断供”的警钟犹在耳边,当美国商务部将中芯国际列入实体清单,当ASML宣布扩大对华光刻机出口限制,所有依赖进口芯片的企业都听见了“达摩克利斯之剑”的呼啸。当全球化碎裂成科技铁幕,造芯已从商业策略升维成国家使命。

台积电的车间里,流淌着中国科技最痛的眼泪!

小米需要跨越哪些珠峰?技术天堑前的“多重门”

芯片制造是科技领域的珠穆朗玛峰,在雷军“十年饮冰难凉热血”的豪言背后,其实我们看到的是,小米的登山靴还打着补丁。小米跌跌撞撞,翻越了哪些珠峰,还有哪些天谴?

芯片是个资本黑洞。雷军说,截至2025年4月,玄戒研发投入已经135亿,未来5年还要投入2000亿研发。他还算了一笔账,如果这些芯片研发的钱算到一款手机上,这款手机如果只能卖100万台,那么每台手机光芯片的成本就是大几千,发布的小米15S Pro 5499的定价连芯片成本都覆盖不了,而且芯片每年都要更新迭代,掉价也很快。如果没有规模优势,那是嫉妒亏本的生意。 苹果A系列芯片研发投入超千亿美元, 所以小米后期的持续投入也是非常需要决心。

还有专利雷区。小米这颗芯片性能上进入第一梯队,但另一个主要战场基带使用的是联发科的,CPU采用ARM公版,GPU也是授权。目前国产Arm陷入的Armv9尴尬困境依然存在,ARM架构授权费高达芯片售价的1%-2%,而RISC-V生态尚未成熟。中芯国际的4nm产线仍有一定的外国技术占比。更危险的是,美国商务部新规明确限制向中国出口EDA工具——这相当于剥夺了芯片设计的“手术刀”。所以中国的芯片产业注定要走得艰辛无比。而在未来一段时间内,中国企业都可能绕不开“骑墙策略"。并且还会存在三重困境:技术自主、商业可行、地缘安全,就像同时下三盘相互干扰的围棋。在半导体这场国运博弈中,企业要么成为棋子,要么成为棋手。小米暂时未受到限制,但以后的事谁也不敢打包票。

“私人定制”的iOS系统只适配苹果的芯片,能把硬件性能发挥到极致。华为用数年才让麒麟芯片与鸿蒙系统血脉相连,而小米的MIUI仍寄生在安卓生态链上。要达到生态、芯片强垂直整合模式,才能既掌握核心技术,又精准控制成本,但小米显然还要走一段路。

小米研发玄戒O1目前投入2500米研发人员,要持续做芯片人才也是核心竞争力之一。 中国半导体人才缺口超30万,行业平均薪资仅为互联网行业的50%-60%。而OPPO哲库解散后,3000名工程师被各家疯抢,也暴露出人才断层的尴尬局面。

值得玩味的是,发布会选在与华为Mate70系列同期,这种"贴面舞"式的竞争策略,暴露出雷军的野心不仅是技术突破的亮相,更是想要攫取高端用户心智。当中国消费者开始用"澎湃芯"而非"骁龙版"来区分手机型号,才是小米真正的成人礼。

历史坐标下的“觉醒时刻”——小米造芯的终极意义

大家应该还记得2020年的麒麟9000吧?这颗芯片的诞生与沉寂,浓缩了中国半导体产业的辉煌与困境!而麒麟9000的“休克”,这不仅是一家企业的挫折,更暴露了全球半导体产业链的“权力游戏”;华为海思能设计出5纳米芯片,却卡在制造环节——芯片设计是脑力竞赛,制造则是国家综合实力的战争。

当搭载中芯国际N+2工艺的麒麟9000S悄然回归,虽制程落后两代,却标志着中国半导体产业开启了一场“用成熟工艺对抗尖端封锁”的逆袭。这场博弈的终局或许如尼采所言:凡杀不死我的,必使我更强大!

当华为宣布突破EDA工具国产化,中国半导体产业正在演绎“用成熟工艺对抗尖端封锁”的震撼剧本。数据显示,中国半导体设备国产化率已从2018年的8%提升至2023年的21%(SEMI报告),而本土芯片产能三年增长170%。

雷军的豪赌早已超越商业范畴,这是一场为整个中国科技产业“试水温”的冲锋。

小米造芯的最大价值,不在于能否复刻麒麟9000的辉煌,而在于它撕开了“造不如买”时代的最后遮羞布。后续小米也可能会激活和带动整条国产半导体产业链。一颗国产芯片的诞生,不排除以后会有整个大陆半导体产业集体起立行军,这种"链主效应"比芯片本身更珍贵。

雷军当年说出“未来五年研发投入超1000亿”时,他赌上的不仅是企业命运,更是一个古老文明在数字时代的尊严;当长江存储突破232层3D NAND技术时,当上海微电子28nm光刻机交付时,中国科技产业正在演绎一场震撼世界的“觉醒年代”。

在这场没有退路的科技长征中,每个冲锋的身影都在诠释同一个真理:芯片上的每一纳米突破,都是民族复兴路上的一座丰碑。

历史总是惊人相似,几十年前,王淦昌在青海核基地写下“我愿以身许国”;今天,数万半导体工程师在无尘车间书写新时代的“两弹一星”精神。或许正如《觉醒年代》中的呐喊:“文明总是要流血的,但血不会白流。”

当几十年过去,后人回望这个时代,会看见一群中国企业,在封锁与围剿中,用芯片点燃了东方文明的科技火种。